北海道市民ファシリテータープラットホーム

「市民ファシリテーター」という言葉を、みなさんは聞いたことがありますか?

プロや専門家ではなく、地域に住み続けるひとが、まちの話し合いの場に

ファシリテーションの視点を持って参加できるようになり、

全道域のネットワークでつながります。

北海道で市民の意思に基づく市民主体の対話によるまちづくりのために。

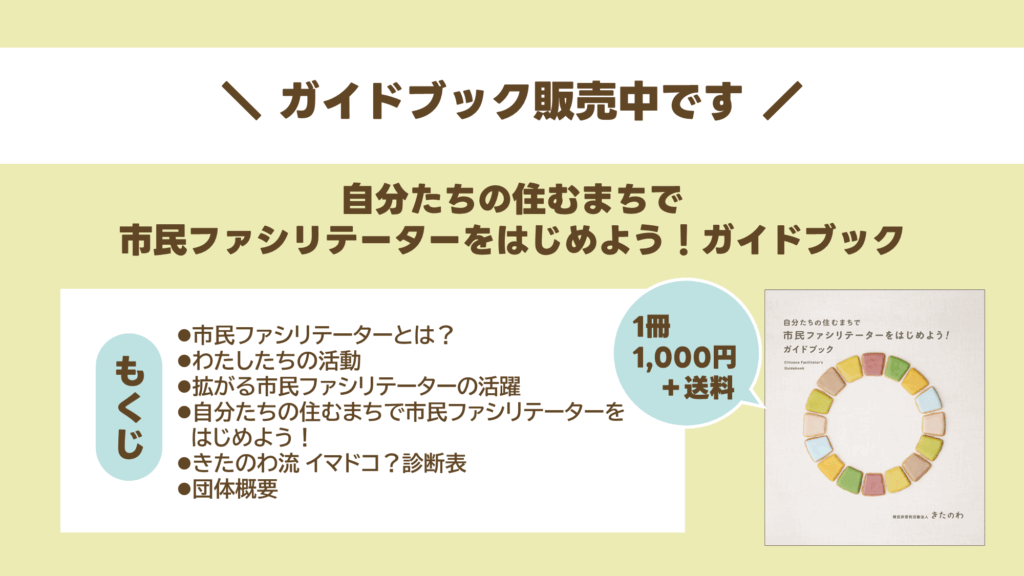

ガイドブックを作成した経緯

私たちの願いは

『自分たちのことを自分たちで話し合って決めて行動できる社会』をつくること。

前例通りとはいかない将来の予測が困難となった時代に「1つの正解」を探すのではなく、その地域に住む人たち自身の「解」をつくっていけるような話し合いの力が必要と強く感じています。

そんな時、市民ファシリテーターがいると

・行政と対立してしまうような話し合いの場面でも、冷静に話し合うことが出来る

・世代を超えて対話すると、よりお互いが理解しあえる

・まちづくりに関心を持ち、自分ごととして考える応援団になってくれる

など、自分たちのまちのことを自分たちで話し合っていける地域、「対話によるまちづくり」へ向かっていけます。

この仕組みを一歩進めるために

これまで地域の方と培ってきた「市民ファシリテーター」の取り組みをまとめた「ガイドブック」を作成しました。

🔥クラウドファンディングへの挑戦はこちら

そして2023年、そのガイドブックを作成するためにクラウドファンディングに挑戦しました。

市民主体のまちづくりへ!【市民ファシリテーターガイドブック】をつくりたい

※こちらの募集は終了いたしました!応援してくださった皆さま、ありがとうございました。

購入申込先はこちら

ガイドブックのお申込はこちらから

▼ガイドブックお申込フォーム

https://forms.gle/3wddDPwBfijdxtYv9

項目に沿って、ご記入をお願いいたします

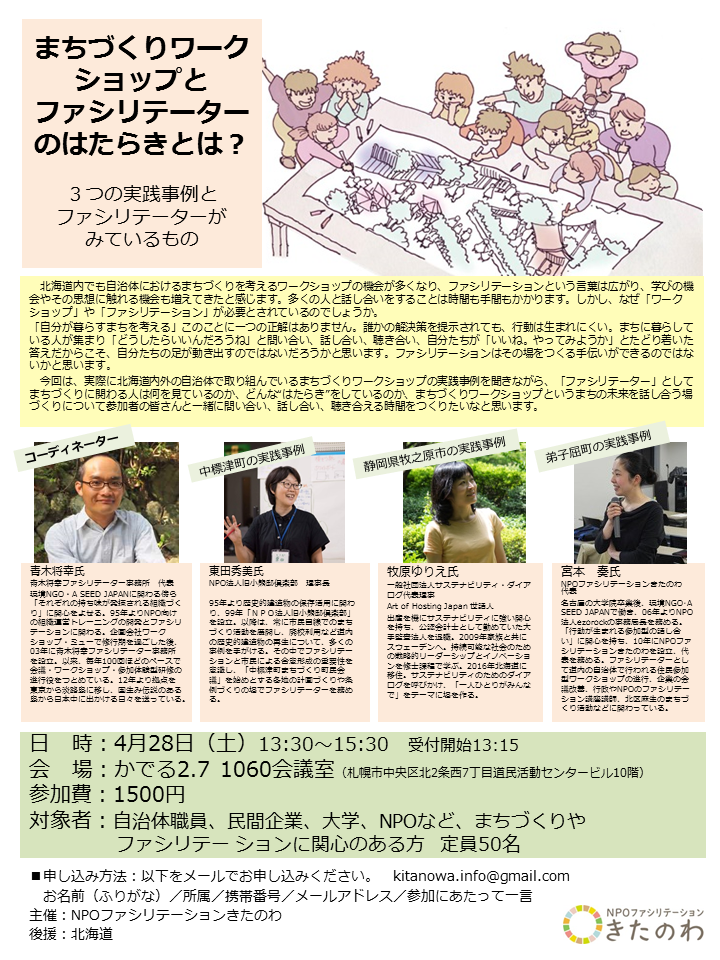

北海道で増やしたい「市民ファシリテーター」とは?

北海道を、これまでの行政主導のまちづくりから市民の意思に基づく市民主体のまちづくりへと変えていくために、プロや専門家ではなく地域に住み続ける住民がまちの話し合いの場にファシリテーションの視点を持って参加したり、話し合いの場を作る人です。

きたのわでは静岡県牧之原市の市民ファシリテーターの取り組みに出会ったことをきっかけに始まりました。他の地域でも様々な市民ファシリテーターの取り組みがされています。

北海道で増やしたい「市民ファシリテーター」ってどんなひと?

家族の話し合い、地域活動や職場の話し合い、行政の様々な委員会やワークショップなどにおいて

- 対話の場をつくる視点を持つ、必要に応じてサポートできる

- 少人数の話し合いの場のファシリテーター/板書役

- ワークショップにおけるグループファシリテーター

- 対話と議論の視点を持って参加する参加者

- 自治や協働の視点を持つ人

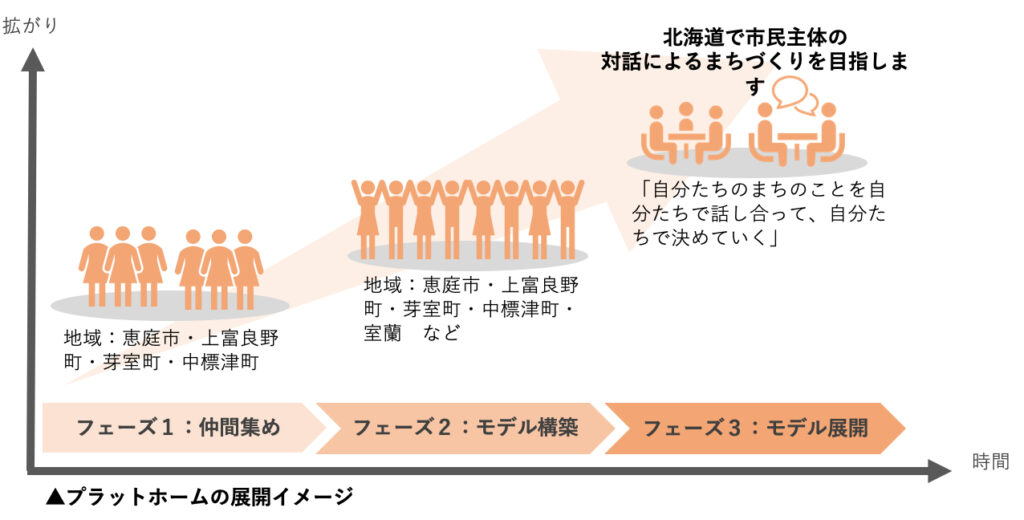

北海道市民ファシリテータープラットホームが始まった経緯

私たちの団体は、北海道内でそこに住む人が対話やファシリテーションを通じて地域やコミュニティの課題を自分たちで解決していける社会の実現を目指して、これまで12年間、北海道内でワークショップの進行や講座研修を全道域で実施してきました。

この12年間で、北海道各地の行政、地域組織、中間支援NPOなどとのネットワークは広がりましたが、その地域の多くが単発の開催で終わってしまいました。

「講座後も継続して実践し続けられる場や機会が地域にないと途絶えてしまう」

「本当に地域が変わっていくことにつながっているのだろうか」

このような想いから、自分の地域の様々なワークショップや話し合いの場を経験して、実践や学びを継続していくことで市民が成長するような「市民ファシリテーターを育成する」仕組みが必要と感じるようになりました。

2018年に出会った静岡県牧之原市での市民ファシリテーターの取組みには、「ファシリテーション」と「市民参加」や「協働」のヒントがありました。

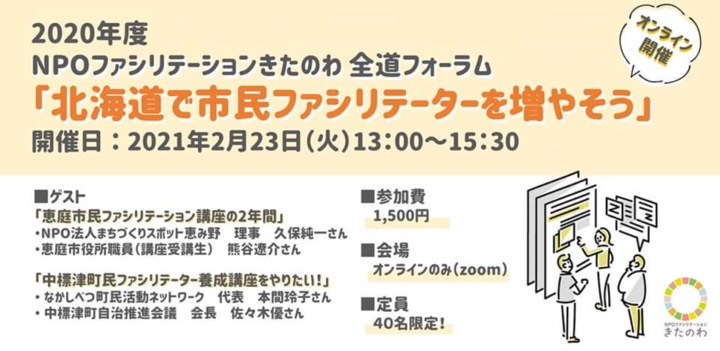

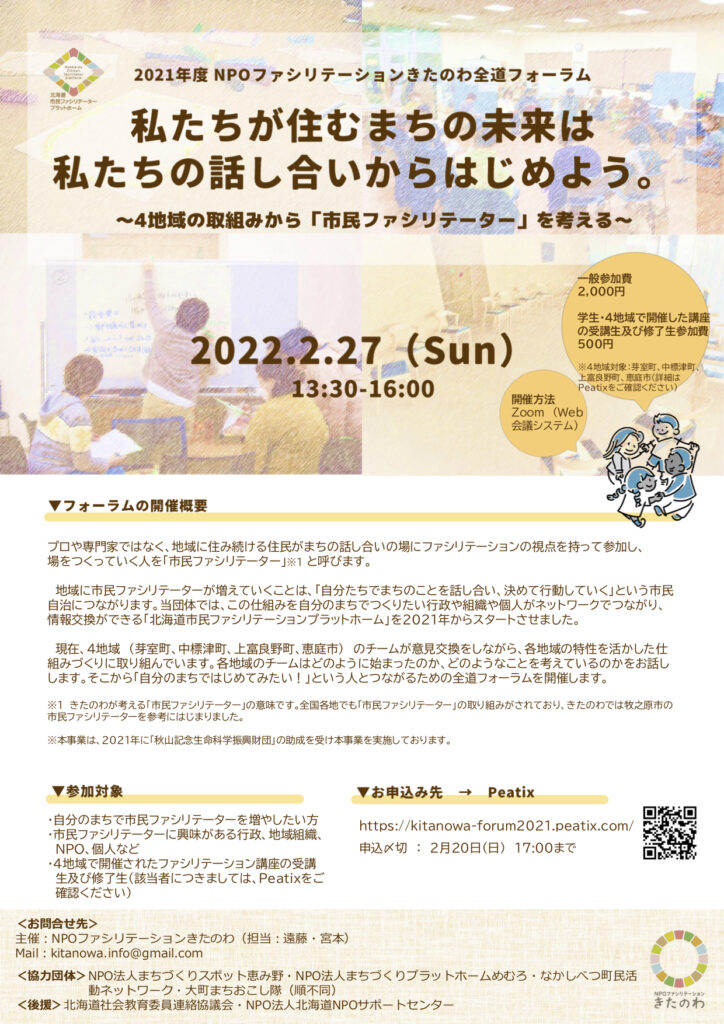

この年から当団体で「北海道で市民ファシリテーターを増やそうプロジェクト」がスタートし、2021年に、4つの地域チームとともに「北海道市民ファシリテータープラットホーム」を設立しました。

北海道市民ファシリテータープラットホームが取り組むこと

- 各地域やコミュニティでの開催方法や講座プログラムの相談や情報交換をします

- どのように継続していける仕組みをデザインするかの相談や情報交換をします

- 各地域での取り組み事例を発信する全道フォーラムの協力をします

- 市民ファシリテーターを育成していくための全道域の学習交流会をします

北海道市民ファシリテータープラットホームの体制

プラットホーム運営実施主体・事務局:NPO法人きたのわ

参加している地域チーム(2025.3現在)

- 中標津チーム

- 上富良野チーム

- 芽室チーム

- 恵庭チーム

- 新ひだかチーム

- 室蘭チーム

アドバイザー(2022.2現在)

プラットホームの運営の助言やアドバイスを行う。

- 武田てるみ(一般社団法人CLIP)

- 東田秀美(北海道立市民活動促進センター相談員)

このプロジェクト事業は、公益財団法人秋山記念生命科学振興財団ネットワーク形成事業助成Aに採択されました。

北海道市民ファシリテータープラットホームに興味のある方は、こちらから問い合わせください。