【WSレポート|子どもの居場所について話そう!in 幌延】

8月31日(日)幌延町で「子どもの居場所について話そう」が開催されました。

ご一緒いただいたみなさま、ありがとうございました!

・

・

以下、北海道子どもの居場所ネットワーク事業さんからの報告です。

【幌延町 研修交流会のご報告】

今回は近隣の市町村から約10名の方にご参加いただきました。

・

◆ 基調報告

前半は二本松さんによる基調報告で、子ども食堂の可能性や課題、機能、社会的普及について説明いただきました。

また、運営者や利用者へのインタビューの内容も共有していただき、地域での居場所づくりのリアルな状況を知ることができました。

・

◆ 実践報告

基調報告のあとは実践報告として2団体の方に活動のお話を伺いました。

【1団体目】サロベツでのびのび育てるママの会 嶋崎左恵子さん

まずは豊富町で活動されている「サロベツでのびのび育てるママの会」の嶋崎さんに、活動を立ち上げた経緯やをお聞きしました。

首都圏で保育士として働いていた嶋崎さんは、夫婦で豊富町に移住し子育てをする中で、母親同士のつながりがなく孤独を感じていました。同じく町外から移住して子育てをする方も地域のコミュニティに馴染めず過ごしている様子を知り、「母親が気兼ねなく集まれる居場所を作ろう」と活動を始められました。コロナ禍も絵本の読み聞かせ会を行うなど活動を続け、現在は豊富町だけでなく、近隣の市町から多くの親子が集うスペースとして運営されています。

【2団体目】テシオダイナー 三國秀美さん�次に天塩町で活動されている「テシオダイナー」の三國さんから、活動をはじめたきっかけや、活動を進めていく中で試行錯誤していることなどを教えていただきました。

天塩町で地域おこし協力隊として移住した三國さんは、キャンプなどをしに来た観光客がコンビニの前でパンなどを立ったまま食べている様子を見て「町内に朝ごはんを食べられる場所がない」という地域課題に着目。天塩町内で「朝カフェ型地域食堂」として朝ごはんを食べられる場所を作ったところ、犬の散歩途中の方が休憩したいと立ち寄ったり、工事現場で働く方が朝食を食べたいと利用したり、地域の隠れたニーズの発見につながったそうです。協力隊の任期終了後は鍼灸師として働きながら現在も関わりを続けており、今後の発展も見据えた取り組みとして展望を語ってくださいました。

・

◆ ワークショップ

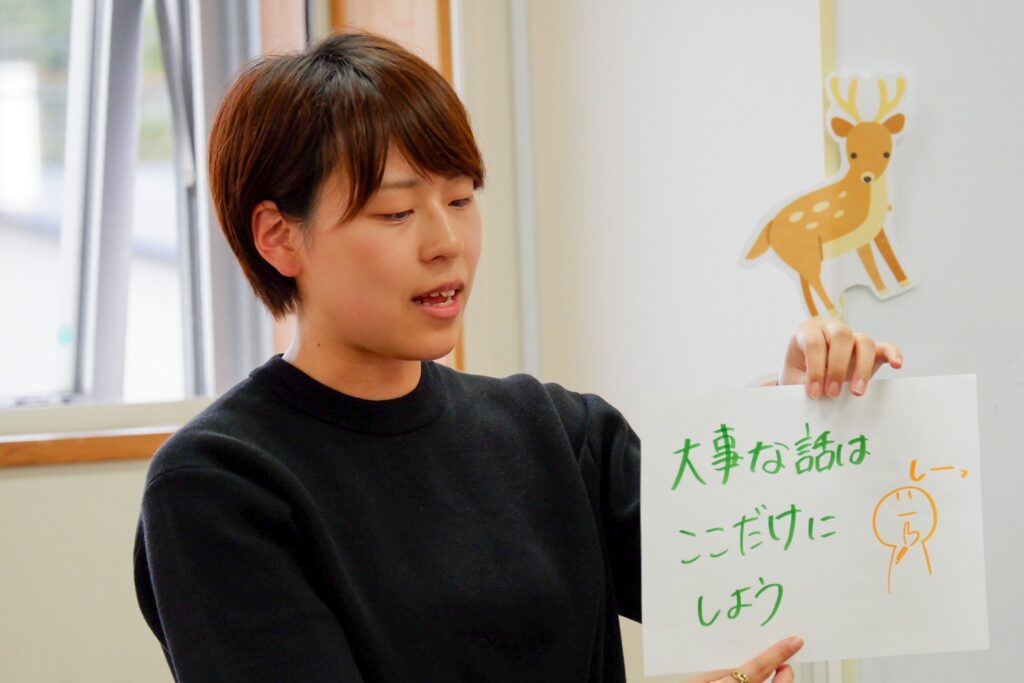

後半は特定非営利活動法人きたのわの遠藤さんによるワークショップを行いました。

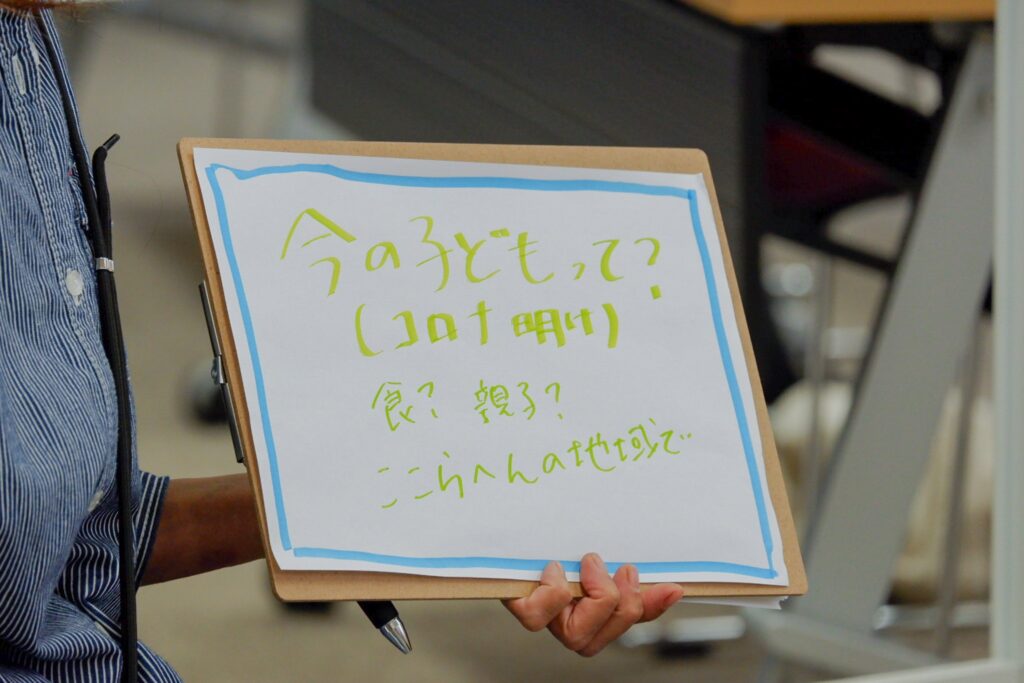

まずは参加者同士で前半の報告を聞いて印象に残っていることや疑問を共有。その後、「子どもだけで遊んだり出かけたり外に出て活動することはあるのか?」「今の子どもについて知りたい」「子ども食堂の設立ノウハウや苦労した点が知りたい」などのテーマごとにそれぞれ話したいグループに分かれ、意見交換が行われました。

・

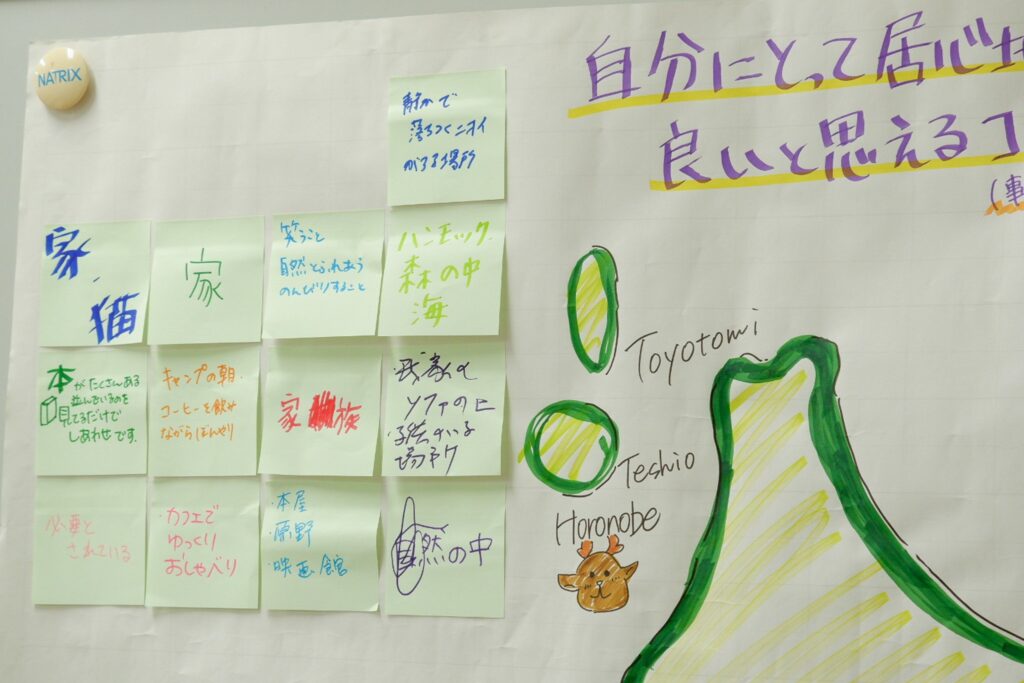

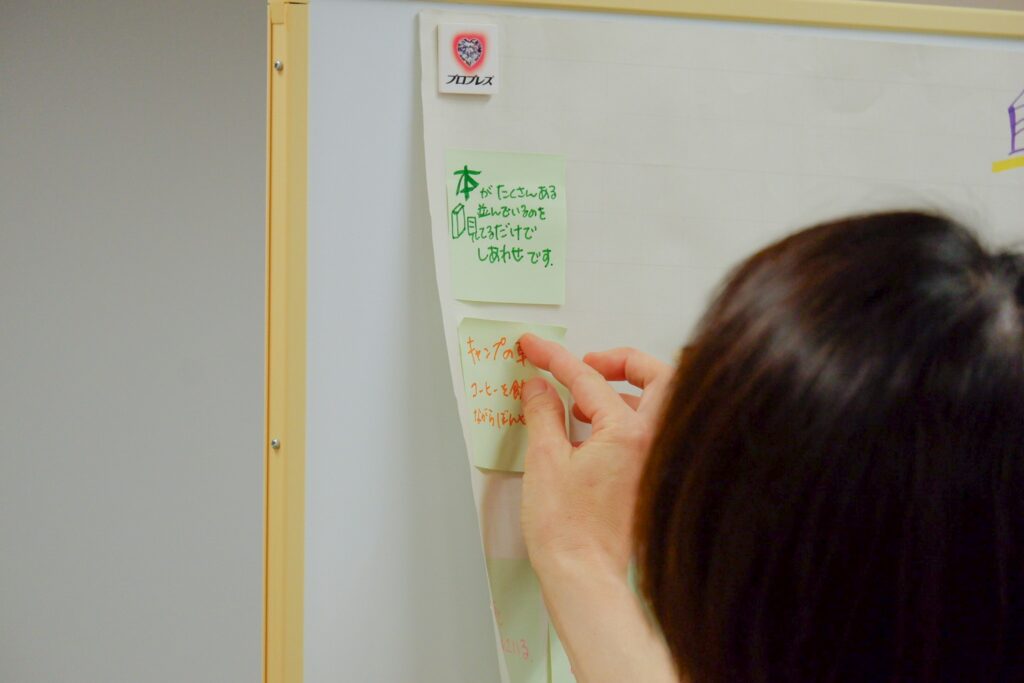

最後は「自分にとって居心地が良いと思えること・もの・場所」をテーマに付箋にまとめ、大きな北海道の地図に貼っていきました。

この地図は、今年度研修交流会を実施する各地の地名を書いていき、各地の研修交流会に参加した皆さんの想いをまとめているものです。今後の会場でもこちらの地図を使用して完成を目指していきます